馆内动态

“闰六月”来了

发布时间:2025年07月28日

打开2025年的日历,翻到公历的7月,我们会发现7月25日的下面用小字标注着“闰六月”的字样。这个“闰六月”夹在农历的六月和七月之间,持续了29天,直到8月22日才告终。受到“闰六月”影响,明年的春节也比今年晚了19天。“闰”这个字本身有着“余数”、“额外”的意思,那我们为什么非要引入如此多余的“闰六月”,让明年的假期推迟那么久呢?

中华民族的传统历法——农历,是阴阳合历。它优先保证了农历月的平均长度与朔望月(月相盈亏的周期)协调一致,使得每个月中固定的日期都能对应固定的月相;同时动态调整一个农历年所包含的历月数,以兼顾历年的平均长度与回归年(四季轮转的周期)协调一致,使得每年中固定的月份都能对应固定的季节。朔望月的平均长度为29.53059天,故235个朔望月相当于6939.7天;回归年的平均长度为365.2422天,故19个回归年相当于6939.6天。235=12×19+7,只要在19个农历年年里插入7个“多余”的农历月,就能把回归年与朔望月近似配齐,因此民间有着“十九年七闰”的说法。但实际上,现代农历的置闰规则并没有这么简单,它实际上是依靠天文学观测与天体力学计算的结果来置闰的。

所谓的“实际观测与计算”具体而言是怎样操作的呢?第一步是确定日月合朔的时刻,可以理解为月球刚好位于日地之间的时刻。农历规定,实际观测或精确预报的日月合朔时刻所在的日期为朔日,每个农历月都以朔日为首,以下一个朔日的前一日为尾。根据日月合朔具体时刻的不同,一个农历月可能是29天,也可能是30天。农历月是我国传统历法中属于“阴历”的成分。

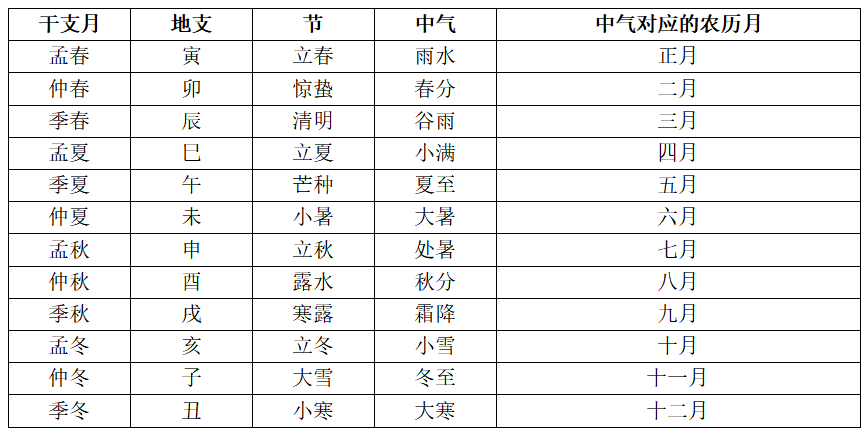

第二步是确定二十四节气。地球围绕太阳运转,而从地球看去,则是太阳在星空背景中移动,所划过的轨迹称为“黄道”。黄道一周共有360°,古人在黄道上每隔15°选取了二十四个等分点,称为二十四节气。太阳经过了哪个等分点,对应的时刻就是哪个节气。二十四节气又可分为十二节和十二气,每相邻两个节之间的时间都对应着一个地支,称为一个“干支月”,它们也称为十二月建或十二月令,《礼记·月令》记载了它们好听的名字。每个干支月的起点即为节,中点则为气,因此“气”也称为“中气”,表二列出了它们之间的关系。干支月只与太阳在黄道上的位置有关,而与月相无关,因此是我国传统历法中属于“阳历”的成分。

干支月与二十四节气之间的关系

第三步就可以判定某个农历月是不是闰月了。十二个干支月的十二个中点,也即十二个中气,就像黄道上的十二支“锚”,将原本飘忽不定的朔望月,牢牢地“锚定”在黄道上的固定位置。如果一个农历月含有一个中气,那就说明它与对应的干支月相差不超过半个月,可以认为这个农历月近似反映了太阳所在的位置,于是算作正常月份;反之,如果一个农历月不含有中气,那就说明它与相邻的两个干支月相差均超过了半个月,这个农历月便沦为了漂泊无依的“闰月”——连名字都是从上一个月那里“借”的。经过闰月的调整,下一个农历月又可以和干支月“锚定”在一起了。没有闰月的农历年称为平年,长度一般为354或355天;有闰月的农历年称为闰年,长度一般为383或384天。我国传统历法中的“阴历”和“阳历”两种成分,也由此调和在一起,形成了完整版“阴阳合历”。

最后,按照上述步骤,让我们推演一下今年这个“闰六月”是怎么来的。首先,7月25日本身是朔日,因此这个农历月的第一天落在7月25日;8月23日是下一个朔日,因此这个农历月的最后一天落在8月22日。上一个中气是7月22日的大暑,对应的农历月是六月;下一个中气是8月23日的处暑,对应的农历月是七月;而这个月本身不包含中气,因此是闰月,从上一个月那里“借”个名字,便是“闰六月”。

作者:北京天文馆科普教育部 包力卓