馆内动态

LSST启航:32亿像素之眼,开启地面巡天新曙光

发布时间:2025年07月18日

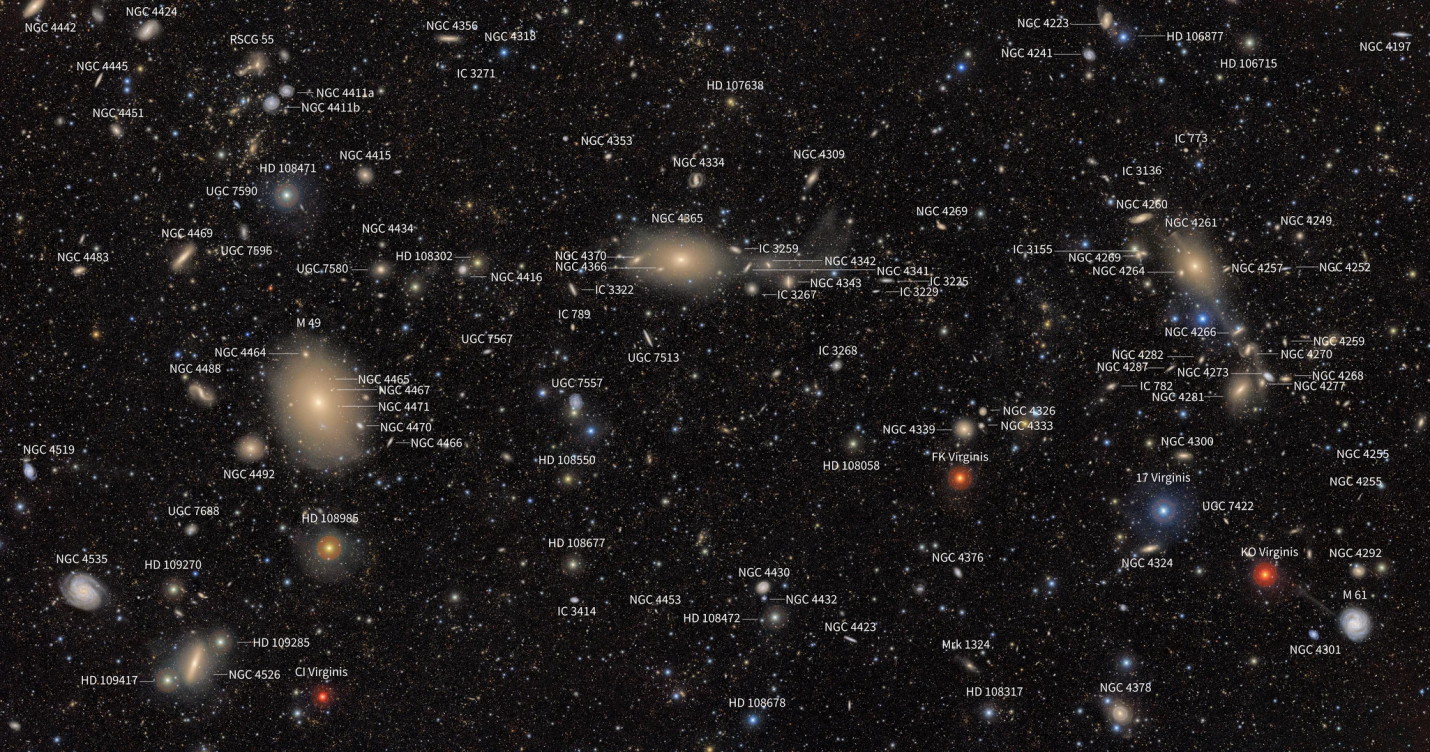

封面图:鲁宾天文台牛刀小试,首次公布的“宇宙宝箱”(The Cosmic Treasure Chest)注释版图表。(图源:NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory)

2025年6月23日,位于智利北部科金博大区的薇拉・鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory, VRO)正式公布了其首批科学图像。两个月前,随着巨大的圆顶缓缓开启,这座新一代巡天巨眼,便已睁开它前所未有的锐利眼眸凝视深空,正式开启了第四代地面光学巡天观测的新纪元。

巨眼诞生:人类观天的又一利器

图 1:矗立在智利帕琼山上的鲁宾天文台长曝光的夜空照片,背景是满天的星轨。(图源:Hernan Stockebrand)

鲁宾天文台,原名大型综合巡天望远镜(Large Synoptic Survey Telescope),其核心搭载着人类迄今建造的最大CCD相机——LSST相机。这台庞然大物拥有惊人的32亿像素,其镜头宽度逾1.5米,重达3吨。相机内部集成了189块独立、高灵敏度的科学级CCD传感器,共同构成了扫描宇宙的超级“视网膜”。其像素之高令人咋舌,单张照片的数据量足以填满数百台4K超高清屏幕!

承载这台超级相机的是独特设计的西蒙尼巡天望远镜(Simonyi Survey Telescope)。它采用创新的三面镜光学系统:一块直径 8.4 米的主镜,一块史上最大的3.4米凸面副镜,以及一块5米的第三镜(凹面镜)。光线在主镜和副镜之间巧妙反射,最终精准汇聚到 LSST 相机的传感器上。

这架观天利器傲立于智利安第斯山脉的帕琼山(Cerro Pachón)伊尔佩恩峰(El Peñón)顶,海拔 2682 米。这里拥有全球顶级的天文观测条件,年均晴夜数超过300天,大气视宁静度极佳,光污染几近于零。同时,得益于其巨大的口径,鲁宾天文台拥有极强的集光能力以及极高的分辨率,通过对同一片天区反复观测,成千上万张图像的堆叠,我们有望捕捉到宇宙深处极其遥远、古老的成员。

鲁宾天文台的过人之处,不仅在于“看得清”,更在于“看的广”和“看的快”。它的视场直径高达 3.5 度,视场面积达 9.6 平方度。配合精密的快速指向与调焦系统,它能以极高的效率扫描天空,仅需三天就能完成一次对整个可见天区的完整覆盖。

宇宙普查:时空遗珍巡天项目

图 2:LSST主要研究领域。(图源:NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory)

宇宙并非一幅凝固的油画,而是一部充斥着爆炸、碰撞、诞生与湮灭的宏大动态史诗。鲁宾天文台,正是捕捉这部史诗每一帧精彩瞬间的超级高速摄像机。

根据计划,鲁宾天文台将开展为期十年的“时空遗珍巡天”项目(Legacy Survey of Space and Time,LSST),进行史无前例的动态宇宙普查。在长达十年的任务中,LSST相机将以无与伦比的深度、速度和广度扫描苍穹。

天文台以已故的暗物质先驱者薇拉·鲁宾(Vera C. Rubin)女士命名,而LSST的核心使命之一,正是延续她未尽的探索,追踪那些宇宙中不可见的主宰。根据标准宇宙学模型,我们熟悉的恒星、行星、气体星云、尘埃等普通重子物质,仅占宇宙组成的(不到)5%。宇宙的大幅版图,则由两大暗黑势力掌控,即为神秘莫测的暗物质与暗能量。它们不发光、不吸收光,却以强大的引力和驱动宇宙加速膨胀的“负压强”效应,掌控着整个宇宙的结构与命运。鲁宾天文台将成为人类投向这片暗黑疆域的强大探照灯。这个暗夜之瞳将对南半球夜空中超过 100 亿个星系进行编目,揭示支撑着星系与星系团的庞大暗物质骨架,绘制出暗物质高精度的三维分布地图。对于宇宙占比最大,也将决定宇宙终极命运的暗能量,天文台将通过多种独立且互补的探针对其进行“围剿”,以期最大限度地约束暗能量的状态方程参数,锁定暗能量真身,包括通过Ia型超新星直接测量宇宙膨胀历史;通过重子声波振荡,测量宇宙的几何结构;通过弱引力透镜,探测宇宙中物质结构的演化,等等。

除了探索那些宇宙中的不可见成分,LSST还立志成为一名杰出的宇宙侦探,捕捉宇宙间那些稍纵即逝的“烟火”,比如那些标志着大质量恒星走向生命终点的壮烈爆炸——超新星。将凭借其优异的深度与广度,LSST预计每年捕捉数十万颗超新星。此外,LSST的快速巡天能力,能高效探听引力波的光学“回响”。 根据其因斯坦的广义相对论,当中子星或黑洞并合时,将激发时空的涟漪——引力波,而引力波的产生常伴随短促的伽马射线暴和光学辐射,LSST有望成为地面匹配引力波事件光学对应体的最佳捕手。这种多信使天文学的协同,将共同揭开致密天体并合的神秘面纱,甚至检验引力理论。

野心勃勃的LSST还将深入探秘宇宙演化的宏大叙事,在其为期十年的时空遗珍巡天中,预计拍摄约200亿个星系,追踪其形态与演化。相比其他望远镜,LSST能在大范围视野内同步捕捉数以百计微弱变星的脉动,甚至追踪至银河系的边缘,前所未有地勾勒出银河系的真实形状与精细结构,揭示其形成与演化历史。

志在星辰大海的LSST,同样将着眼于我们的诞生之地,有望成为史上最高效的太阳系“新大陆”发现者,仅仅需3至4晚即可扫描整个南天。凭借其巨大的视场和快速覆盖能力,LSST预计将发现数百万颗未知的小行星、彗星甚至星际访客。这些小天体是太阳系形成初期的化石,蕴藏着太阳系早期演化的密码。然而,这些小行星本身不发光,只能反射微弱的太阳光,在星海中常常难以寻觅。但LSST独特的动态监测能力,能高效追踪这些快速移动的暗影。未来十年,LSST每晚都将筛选数十亿个潜在移动源,包括那些远距离、缓慢移动的,和近距离、快速移动的天体,以识别新的小行星,极大地完善近地小天体(NEOs)编目,为地球预警潜在威胁。LSST甚至有潜力远征太阳系的边疆,探知遥远的柯伊伯带甚至奥尔特云,筛选“第九行星”的候选体。

如今,这架指向深空的巨眼,正蓄势待发,准备为我们揭示一个前所未见的、充满活力与奥秘的动态宇宙。

牛刀小试:LSST宇宙初映像

2025年6月23日, 完成初步测试的LSST,公布了首批科学图像,踏出十年漫漫征途的第一步。从勾勒暗物质的分布网络,到追溯星系结构的宏伟演化;从记录恒星生死的壮丽轮回,到搜寻太阳系内外潜伏的无数小天体,LSST相机每一次快门的开启,都在为人类书写一部前所未有的宇宙动态百科全书。

其中,一张被鲁宾天文台命名为“宇宙宝箱”的超广域深空图像尤为引人瞩目(封面图)。这张图实际上由1185帧曝光图像叠加而成,覆盖天区达14平方度,捕捉到了约1000万个星系目标,向我们展示了一个繁星璀璨、星系密布的壮丽宇宙。图像的核心覆盖了距地球约5500万光年的庞大室女座星系团(Virgo Cluster)。从近处闪耀着蓝光的螺旋星系,到远处密集的红色星系群;从点缀其间、色彩各异(蓝到红)的明亮恒星,到深藏其间的暗黑势力,这幅画面可谓色彩斑澜,细节纷呈,无数宇宙宝藏藏匿其间,等待发掘。

在这片璀璨星河中,LSST首次成功识别出46颗天琴RR型脉动变星。这类恒星乍看之下并不显眼,它们普遍高龄,质量偏低,却以极其稳定的周期性亮度变化而闻名,是天文学家测量宇宙距离的“标准烛光”。它们通常存在于球状星团和星系晕等古老区域,是测绘银河系尺度与形状的宝贵路标。未来十年,鲁宾天文台预计将探测到多达10万颗此类变星,其分布范围可延伸至百万光年之外,助力天文学家精确绘制银河系边缘乃至其巨大的银晕。

更令人惊叹的是,在短短7晚,仅(约)十个小时的观测测试中,LSST就实时追踪到了大量太阳系小天体的踪迹。它不仅确认了(约)1800颗已知小天体的位置,更一举发现了 2104颗全新的太阳系小行星。其中包括7颗具有潜在风险的近地小天体,11颗木星特洛伊族小行星以及9颗海王星外的小天体。要知道,目前全球所有地面和空间天文台每年发现的小行星总数不过 2 万颗。据预估,在未来1~2年内,LSST有望将已知小行星的数目扩展到数百万颗,远超此前所有望远镜记录的总和(约145万颗)。而在接下来的十年巡天中,它将把太阳系已知小天体的数目拓提升至现有水平的数倍。对于可能威胁地球的近地小天体,LSST将提供史上最及时、最强大的预警系统。同时,它也将成为我们搜寻类似奥陌陌(Oumuamua)、鲍里索夫(Borisov)类的星际访客的最佳利器。

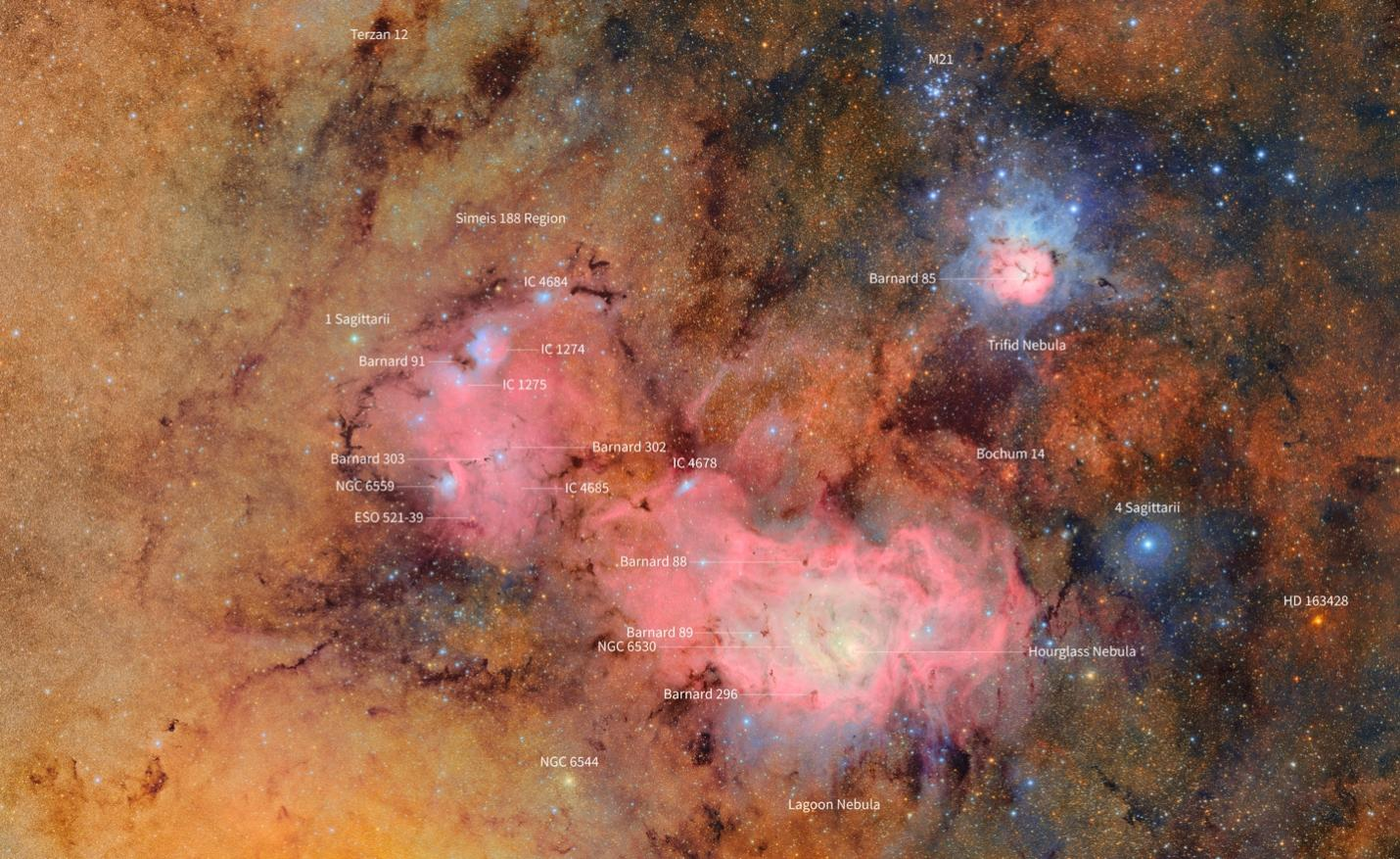

图 3:LSST的首张三叶星云与礁湖星云的照片。(图片来源:NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory)

LSST的独特之处源于其无与伦比的宽视场与极快的巡天速度。在仅7个多小时的观测窗口内,它就完成了678次曝光,生成了一张近 50 亿像素的宏伟图像,将三叶星云与礁湖星云所在的广袤天域尽收眼底(图)。距地球约5000光年的三叶星云(Trifid Nebula,Messier 20),是夜空中最引人注目的天体之一。其名源于暗尘带将其撕裂成的三瓣结构,它融合了三种星云的特征:绽放粉红辉光的发射星云,氤氲蓝色光芒的反射星云,以及勾勒轮廓的暗黑尘带。星云深处,新生恒星正喷薄而出,强烈的星风与辐射不断塑造着周围的气体环境。三叶星云之下,礁湖星云(Lagoon Nebula / Messier 8)如4000光年外的宇宙襁褓,同样跃动着恒星诞生的脉搏。其中心簇拥着一团年轻的大质量恒星,它们炙热的辐射点亮了四周的广袤气体云。这片星域堪称研究恒星起源的理想实验场,从巨分子云的坍缩、星团的聚集,到新生恒星的反馈作用,宇宙创生的奥秘在此生动呈现。

与LSST强大的观测能力相匹配的,是前所未有的数据处理挑战。预计其每晚将产生约20TB的数据,并最终构建一个容量高达15PB的庞大星表数据库。仅在运行的第一年内,鲁宾天文台采集的数据量就将超过以往所有光学天文台数据的总和。整个十年巡天将累计约500PB的海量原始图像数据,这相当于数万亿张高分辨率数码照片。最终的数据集将包含数十亿个天体和数万亿次测量,有望构建人类有史以来最详尽、最动态的宇宙天体“户口簿”。

令人期待的是,LSST的大部分数据将定期向全球公开发布。这座独一无二的数据宝库,将在未来数十年内持续赋能天文学家,更将前所未有地为全球公众打开参与前沿天文发现的大门,让每个人都有机会化身宇宙奥秘的探索者,共同开启一个公众科学的新时代。

无尽前沿:未知世界的召唤

除了核心科学目标外,凭借LSST无与伦比的观测深度、广阔的覆盖天区以及高频次的时域监测能力,它注定将成为意外宇宙奇观的猎手,不断开辟未知的疆域,包括比超新星更剧烈、更罕见的极端瞬变现象。

在系外行星领域,LSST也将大放异彩。它将通过微引力透镜效应这一独特方法,探测到银河系内大量难以通过凌星法或视向速度法挖掘的系外行星,特别是那些不依附于恒星的星际流浪行星(Free floaters),以及轨道极其遥远的冷行星。这些发现将为行星系统的形成与演化提供关键的拼图。

图 4:墨子巡天望远镜与彗星C/2023 A3,照片拍摄于2024年10月13日黄昏时分。(图源:Bojun Tao)

在这场拓展认知边界、探索宇宙新纪元的宏伟征程中,中国自然不会缺席。早在2023年9月,被誉为北天球最强“星空摄像机”的墨子巡天望远镜(Wide Field Survey Telescope, WFST)就已率先在海拔4200米的青海省海西州茫崖市冷湖镇赛什腾山扬帆启航。尽管其主镜口径为2.5米,但其高达6.5平方度的巨大有效视场,使其成为当前北半球光学波段时域巡天能力最强的望远镜。它能够以每三晚巡测整个北天球一次的速度,高效绘制北天星图。WFST可与LSST形成强大的互补,前者专注于北天,后者主力覆盖南天。两者协同,将有望实现全天区的时域动态监测。

未来,墨子巡天望远镜(WFST)、薇拉·鲁宾天文台(LSST)以及即将发射升空的中国空间站工程巡天望远镜(China Space Station Telescope, CSST),这三架各具特色的强大巡天设备将优势互补,共同破译深埋于浩瀚黑暗中的宇宙密码。